Por Gabriel Iezzi *

La situación que el crimen organizado ha generado en el mundo es hiperdinámica, caótica, heterogénea y, por supuesto, lo suficientemente importante como para haber puesto en tensión el concepto de gobierno estatal; esto no es nuevo para la administración Trump quien en su primera gestión al frente del país del norte, dejó en claro sus intenciones de avanzar en contra de todas aquellas organizaciones criminales que significaran un riesgo para la seguridad estadounidense.

En ese contexto, la promocionada amenaza de campaña se ha transformado en realidad desde su segundo primer día en la Casa Blanca, aprobando la orden ejecutiva de sumar a la lista de organizaciones terroristas (Foreing Terrorist Organization) a los carteles de droga mexicanos, y (cuestiones técnico administrativa mediante) a todos aquellos grupos designados como terroristas, por otros países.

El decreto consiste en establecer un proceso para designar a ciertos carteles internacionales y otros grupos, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO) o Terroristas Globales Especialmente Designados (Specially Designated Global Terrorists, SDGT); las que junto a organizaciones como el Tren de Aragua y el MS-13 (especialmente mencionados por el Presidente Trump en su discurso) representan una amenaza a la seguridad nacional, mayor a la que representan estructuras del crimen organizado tradicional, dado que los cárteles controlan el tráfico ilegal a través de la frontera sur de los Estados Unidos. Y en ciertas partes de México, explica el decreto, funcionan como entidades cuasi gubernamentales.

De acuerdo con la legislación estadounidense una organización puede ser designada como “terrorista extranjera” si cumple con tres criterios principales.

Primero, debe tratarse de un grupo con sede o actividades principales fuera de Estados Unidos, lo que asegura que se trata de una amenaza externa.

Segundo, la organización debe estar involucrada en actividades terroristas o tener la capacidad para realizarlas, lo que incluye actos como asesinatos, secuestros o el uso de armas explosivas, químicas o biológicas con fines violentos. Por último, dichas actividades deben representar una amenaza significativa para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o para la seguridad nacional, incluyendo la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos del país.

Esta medida tendría repercusiones a nivel global, desde el mismo momento en que ampliaría el alcance de los fiscales estadounidenses y podría afectar la diplomacia con México, Venezuela y donde quiera que actúen estas organizaciones terroristas, a la vez que, otorga a su gestión más poder para imponer sanciones económicas, aplicar restricciones de viaje y, potencialmente, incluso emprender acciones militares en naciones extranjeras.

Alega Trump que, los carteles mantienen esquemas que convergen con organizaciones terroristas y gobiernos extranjeros antagónicos. Además de tener “sistemas adaptativos” complejos, similares a los de entidades involucradas en insurgencia y guerra asimétrica.

Antecedentes en la lucha contra el tráfico de drogas en EEUU

Que los líderes de estas organizaciones criminales en curso a ser designadas como terroristas, dejen de operar en el terreno de la ilegalidad ante el endurecimiento de las medidas de control y lucha contra ellas, adoptadas por el país que alberga el mayor mercado mundial de drogas, suena como utópico y a la luz de experiencias pasadas, el actual escenario en el que convergen intereses que se evidencian a través de métodos violentos, dramáticos, caóticos e inhumanos, es el resultante la evolución y endurecimiento de las políticas de seguridad adoptadas precisamente por el país del norte.

La masiva introducción de cargamentos de cocaína por la ruta del Caribe a los Estados Unidos ocasionó que el gobierno norteamericano del presidente Ronald Reagan, al identificar el fenómeno del narcotráfico como una amenaza a la seguridad hemisférica, organizara en 1982 la South Florida Task Force. A la creación de la Fuerza de Tarea en el sur de Florida, le siguió en abril de 1986 la promulgación de la directiva 221 en la que se declaró el problema del narcotráfico como una seria amenaza a la Seguridad Nacional, justificando la intervención de las fuerzas militares para su combate.

Entre otras medidas, estas socavaron el poder que los carteles colombianos ostentaban en el rubro, dejando lugar a nuevas organizaciones que ofrecían otras rutas e ingeniosos mecanismos para seguir abasteciendo a un mercado que experimentaba una creciente ola de violencia derivada de la incapacidad operativa que, a partir de los primeros años 90, evidenciaban los “cocaíne Cowboys”, tal como se denominaba a los narcos colombianos y a quienes trabajaban bajo su dirección; llegaba la hora de los actores mexicanos que, a través de su intermediación comenzarían a explorar y explotar la extensa frontera terrestre, sin dejar de lado el litoral costero, así como tampoco el componente aéreo.

Lenta pero ininterrumpidamente fueron dejando su huella en el complejo tablero del tráfico de sustancias, organizaciones como los carteles de Juárez, Tijuana, Sinaloa, Nueva Generación, los Zetas y el Cartel del Golfo, quienes asincrónicamente al declive de los colombianos como lideres de este mercado comenzaron a disputar entre ellos por la preeminencia en el ingreso de la droga al gigante del norte.

Los años 2000 incorporan la variante de la pretendida lucha, además, del estado mexicano contra los carteles lo que dará lugar a la desaparición de estructuras, la fusión entre algunas de ellas y el surgimiento de nuevos actores con el mismo interés pero con una creciente capacidad de daño que a la fecha se traduce, según cifras aportadas por The Washington Post en 350.000 personas muertas y más de 70.000 desaparecidos.

Potenciales incidencias en la región

La evidencia es contundente y permite inferir que, de los nuevos controles podrían surgir otros dispositivos que intentarán burlarlos, en definitiva, el negocio ofrece el suficiente estímulo para que estas organizaciones continúen con su actividad sin que las potenciales consecuencias logren generar el desistimiento de la empresa criminal.

Algunas fuentes consultadas son coincidentes en afirmar que la tecnología aplicada a la elaboración de los distintos tipos de sustancias estupefacientes que han incorporado estas organizaciones, le otorga la capacidad de migrar rápidamente, cambiando su situación geográfica conforme la mayor o menor seguridad que los emplazamientos operativos puedan brindarles.

Esto permite inferir que los campamentos productivos pueden “trasladarse” a otro u otros países rápidamente y que las rutas para el trasiego del producto elaborado podrían experimentar nuevos recorridos donde la distancia y los costos que representen, si bien importan no serían excluyentes.

Los carteles mexicanos de la droga han extendido sus redes en Latinoamérica. Sin embargo, en vez de tener células en otros países, han optado por una estrategia más práctica: forjar alianzas con los grupos locales; los efectos de una potencial crisis resultante de las medidas analizadas, pondría en tensión este tipo de pactos operativos, pues las condiciones serian otras y la colisión de intereses aparece como inevitable.

En la región la experiencia vivida con países como Brasil es un claro indicador de lo expuesto, pues basta con recordar los controles impuestos sobre diversos puertos considerados por las autoridades, como centros nodales empleados por las organizaciones criminales para la salida de la droga rumbo a Europa y la incidencia de dichas medidas en los países vecinos, sobre todo en aquellos con infraestructura portuaria, y con salida directa o diferida a rutas oceánicas.

Si bien el valor estratégico que la hidrovía ha representado históricamente para las actividades de trasiego ilegal de diferentes productos es innegable, también lo es la resignificación que esta ha adquirido para las organizaciones criminales de estructura compleja, con fuerte componente transnacional, ante el incremento sostenido en los controles que, a partir del año 2016, se han aplicado sobre los puertos Brasileros, en particular el de Santos.

No es casual que, a partir de estos controles, se hallan disparado los secuestros de estupefacientes efectuados en puertos como el de Amberes en Bélgica o el de Rotterdam en los Países Bajos, teniendo como común denominador que los contenedores contaminados con la droga secuestrada, fueron embarcados en diversos puertos de Paraguay con salida al océano atlántico a través de la hidrovía Paraguay-Argentina.

Según el prestigioso colega Germán de los Santos entre los casos más resonantes figura la llamada operación “A Ultranza Py”, que reveló un esquema operativo en la región, a partir de la incautación de cocaína; inclusive una de las cargas fue considerada como la mayor decomisada en la historia de Alemania.

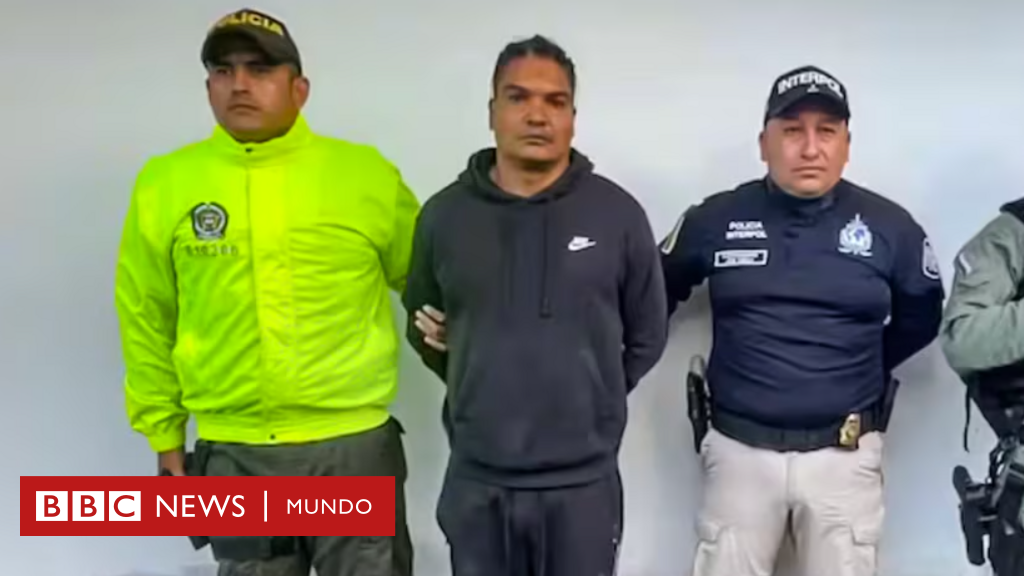

A raíz de esta causa se sospecha que fue asesinado el fiscal de la Unidad de Crimen Organizado Marcelo Pecci en una playa de Cartagena, Colombia, cuando disfrutaba de su luna de miel.

En menos de dos años, según fuentes del Ministerio Público de Paraguay, se secuestraron en puertos de Europa más de 42 toneladas de cocaína que salieron por la hidrovía Paraná-Paraguay, una ruta cuya logística está controlada por el grupo criminal de origen brasileño Primer Comando Capital (PCC), que se encuentra en plena expansión hacia el resto de los países de la región (lo que podría constituir otro punto critico ante un potencial desplazamiento de los actores Mexicanos).

La ruta Sur involucra el complejo Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya extensión total es de 3.342 km. y abarca desde Puerto Cáceres en Mato Grosso (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay); su recorrido incluye cinco países: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, y conecta más de 200 puertos; este solo detalle habla de la magnitud y potencial que representa el sur de la región para las estructuras criminales más allá de las distancias y en consecuencia de los costos operativos que el trasiego de sustancias ilegales demande.

Si bien la intención no es alarmar, pues en la columna solo analizamos los potenciales escenarios que en función de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, pueden generarse en la región, advertimos como necesarias medidas que en prospectiva contemplen la adopción de diversas acciones de control y anticipación a través del monitoreo de actores criminales involucrados y de actividades que las autoridades consideren pertinentes a fin de evaluar, detectar y en consecuencia neutralizar cualquier vector a través del cual, nuestro país pueda convertirse en un centro de operaciones de este tipo de estructuras criminales complejas de connotaciones transnacionales que tanto daño han causado y causan a los ciudadanos de aquellos países donde operan y se manifiestan con total crudeza.

La colaboración e integración de datos en la lucha contra estas organizaciones es vital, entre los países de la región, tanto como compartir con la nueva gestión de los EE.UU. información precisa y oportuna que vaya en la dirección del combate frontal a las estructuras criminales y mucho mas de aquellas que en función de las nuevas disposiciones sean consideradas como terroristas.

* Abogado penalista – Columnista Judicial