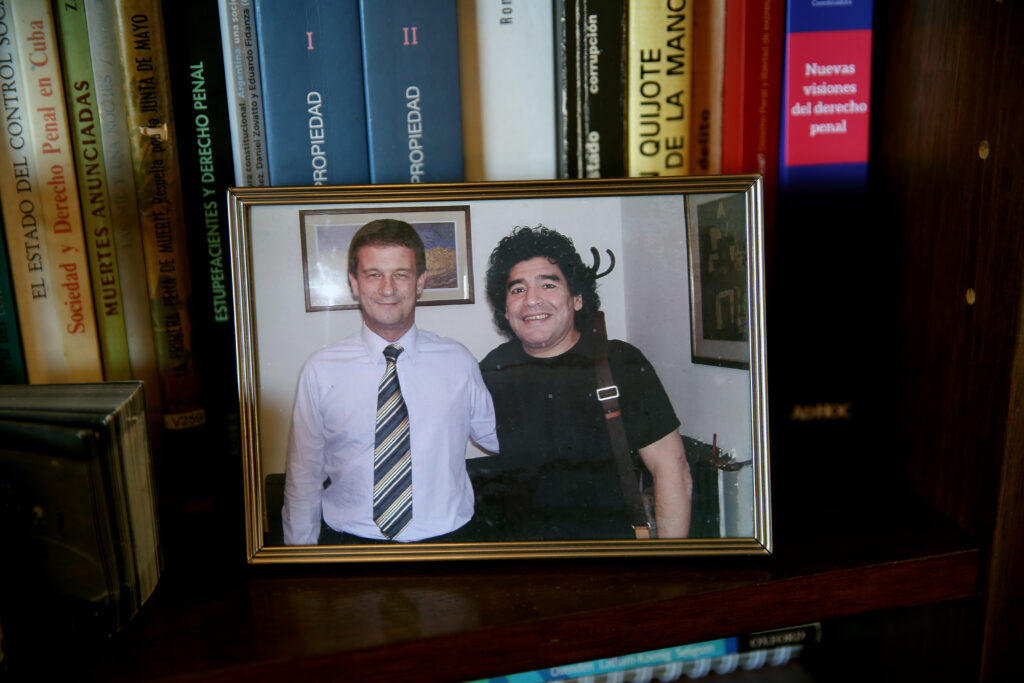

El titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de la Ciudad, Julián Ercolini, reflexiona en diálogo con Quorum sobre el rol de los magistrados, su exposición pública y la presión inherente a decidir sobre la vida de otros. Reivindica la objetividad, el lenguaje claro en los fallos y el compromiso silencioso de los equipos judiciales.

Le ha tocado intervenir en causas de alto impacto, ocasiones en las que fue sujeto de presiones mediáticas y políticas. ¿Cómo hace un juez para que esas presiones no influyan en sus fallos?

El trabajo de un juez consiste en administrar problemas y conflictos de otros. Supone el rol normalmente visto como antipático de decidir por otros. Para nuestra cultura, al menos desde la pubertad, a nadie le gusta que terceros tomen decisiones por uno. Y esto es en general válido para los jueces de cualquier especialidad, civiles y comerciales, del trabajo, de seguridad social, etc. Esto, por sí, lo convierte en un trabajo bajo presión porque supone una responsabilidad enorme de tomar decisiones sobre los aspectos más centrales de la vida de las personas. Y en cuanto a los jueces penales, nos toca también decidir sobre temas cruciales como la libertad, el patrimonio y otros derechos fundamentales. Supone además una gran carga emocional porque nos encontramos con historias duras, tristes, cruentas, y nos topamos con víctimas y familiares que exigen y necesitan justicia e imputados que también esperan y requieren un trato justo. Y a ello debe sumarse eventuales situaciones de amenazas directas o sutiles; presiones sociales, mediáticas, de opinión pública; otras vinculadas con intereses políticos y económicos. Nos cruzamos en ocasiones con dilemas éticos y jurídicos complejos. Debemos cumplir con plazos; y en muchas ocasiones tenemos sobrecarga laboral. Respecto de la pregunta en concreto, los jueces, si queremos trabajar de ello, ante todo debemos estar preparados, capacitados para tomar decisiones objetivas e imparciales aún en los entornos más hostiles. Para muestra, basta el botón de los procesos de selección de magistrados. Para llegar a la magistratura se requiere un alto grado de capacitación, de preparación, de estudio y también de experiencia, que permitan abstraerse de todos esos posibles problemas que pueden surgir. Y así lo requieren las formas de acceso a la magistratura. Por ello en la actualidad, quien llega a ser juez nacional, ante todo atraviesa exigentes concursos de antecedentes y exámenes, es evaluado en ese largo proceso de selección en audiencias frente a jueces, representantes de los colegios de abogados, académicos y representantes políticos de los poderes ejecutivo y legislativo. Luego tiene que ser elegido por el presidente de la Nación y esa propuesta debe ser aprobada por el Senado, después de instancias de impugnación y nuevas audiencias públicas. Ese proceso, largo, expuesto y desgastante te pone a prueba no solo con lo positivo de ir avanzando, sorteando escollos y logrando objetivos, sino también en situaciones ingratas, de incertidumbre, de desencantos, rumores, etc. Asimismo, creo que en la labor judicial tiene que haber una fuerte vocación orientada a lo justo y a la pacificación. Pero también sucede que el trabajo de los jueces es extremadamente reglado, tanto en lo procedimental cuanto en la construcción de la decisión, amén de los controles cruzados y la actividad recursiva. Más allá de los márgenes de razonabilidad, siempre se trabaja con la Constitución y los códigos bajo el brazo. Aparte de esas generalidades, el entorno familiar, social y los equipos de trabajo son también aspectos muy importantes para el desarrollo de las fortalezas que se requieren. Y es fundamental comprender que lo importante en un caso es la decisión y no el juez que la firma. Hay que cuidar la identidad, un riesgo que tienen que enfrentar las personas públicas. Eso ahuyenta presiones. Alguna vez un maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires me aconsejo antes de jurar: si alguna vez te mirás al espejo y en vez de ver a Julián ves a un juez, ese día habrás perdido la identidad.

Hay muchas causas centrales en su vida judicial. Recientemente, la Corte rechazó una queja y dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner, las que tienen como imputado a Alberto Fernández o reconocer que Alberto Nisman murió asesinado, entre muchísimos otros casos que le tocaron. ¿Cuáles son los desafíos personales que vivió y vive en estos expedientes y si los mismos marcaron su visión de la Justicia?

El trabajo en el Fuero Penal Federal incluye intervenir en casos de alta trascendencia pública. No voy a hablar de las causas en concreto, no debo. Pero un poco las cuestiones que venía mencionando son parte de los desafíos: el de juez es un rol que requiere equidistancia, estar en centro; una labor que demanda y a la que se le exige trasparencia, pero, a la vez, tiene la debilidad de la exposición pública, que en algunas ocasiones puede ser negativa para el éxito de los casos. Eso de no perder la identidad en lo personal es muy importante. Tener buenos equipos de trabajo también un gran desafío, y es muy difícil, porque las plantas de personal en el Poder Judicial son limitadas y siempre las mismas. Y la formación de los equipos requiere muchos años. Sin equipos de trabajo capacitados y comprometidos, sería imposible. El nivel de exigencia y competitividad es cada vez mayor en los recursos humanos. En particular, en el juzgado que tengo a cargo trabajan chicos y chicas de elite y tengo admiración por ellos. Y esto es extensivo para los cuadros de los otros juzgados: hay altísimo nivel de profesionalidad. Otra cuestión desafiante que hace a las buenas prácticas es la trasparencia, hacia adentro y hacia afuera. Hace años que hemos certificado los procesos de trabajo de acuerdo con las normas IRAM-ISO 9000, orientadas a la gestión de calidad, con sus correspondientes auditorias periódicas. Nos ha permitido mejorar la eficiencia con foco en los usuarios del sistema, y garantizar la eficacia del servicio de justicia.

¿Los usuarios del sistema? ¿Quiénes serían?

Quizás la terminología “usuarios” suena a sector privado, pero es propio de las certificaciones de gestión de calidad. La mejora de los procesos de trabajo no tiene como objetivo principal a los agentes que los desempeñan, sino los destinatarios del servicio: víctimas, imputados, abogados, querellantes, fiscales, y otros actores que de modo permanente o circunstancial atraviesan el proceso penal. Sin embargo, su evolución permite la mejora continua, la estandarización de los procesos y la comunicación interna y externa. Cuando les propuse hacerlo, hubo momentos de preocupación en los empleados y funcionarios del juzgado, pero los resultados fueron espléndidos y hace años, ya que logramos y superamos los objetivos. Finalmente, ello genera también mucha satisfacción en los equipos de trabajo. La sensibilidad de aquellos y otros fallos que pasaron por su juzgado han tenido alto impacto mediático.

En algún momento usted habló de las relaciones entre los medios, periodistas y la Justicia. Exactamente, dijo que los “jueces y periodistas tenemos una agenda común”. ¿A qué se refirió?

En realidad, no sé si pienso que tenemos una agenda en común. De lo que estoy seguro es que desde hace muchos años el derrotero de los casos y las decisiones judiciales están en la agenda de los medios y eso ya no se soslaya en la administración de justicia. ‘Todo comunica’, afirman desde hace décadas los teóricos de la comunicación; ¡y vaya si comunica una decisión judicial! Por ello, los agentes de la administración de justicia debemos ser conscientes de que con nuestras decisiones estamos comunicando; no solo a las partes, sino a todos, más aún en los casos de trascendencia pública o de interés institucional. Las sentencias judiciales son públicas, por ende, publicables. Por eso cada fallo tiene que conformarse con lenguaje claro, concreto y autosuficiente. Especialmente para las partes, pero también tiene que ser fácilmente comprensible para cualquiera. En las últimas décadas se ha evolucionado mucho este sentido. Otra cuestión es la confluencia de nuestro trabajo con el de los periodistas. Hay algo que paradojalmente nos une y nos distancia. Mejor dicho, hay un común denominador: la verdad. La de los magistrados, una verdad forense. La de los medios, una verdad periodística. Luego, en cuanto a la verdad, sus reglas de obtención; los grados de probabilidad, los tiempos y la forma de comunicarla son diferentes.

¿Qué reflexión hace sobre el uso del instituto del procesamiento y las prisiones preventivas en causas de corrupción política, muchas veces criticado por organismos internacionales?

El encarcelamiento preventivo es una medida cautelar extrema, excepcional, que supone la privación de la libertad de una persona cuando aún no existe una condena firme. Hoy en día está consolidada la idea de que para el dictado de una prisión preventiva deben existir motivos objetivos de que la permanencia de la persona imputada en libertad apareja los riesgos procesales de evasión o de actos de entorpecimiento u obstrucción de la acción de la justicia. Pero también debe existir un alto grado de probabilidad de que esa persona fue autora o partícipe del delito. Estos parámetros no varían según los delitos, son válidos para los delitos de corrupción los comunes, los de cuello blanco, etc. Pero claro, las evaluaciones de esos riesgos siempre son particulares, varían con cada persona y con situaciones que se dan en los casos.

Durante su paso por la Oficina Anticorrupción coordinó investigaciones de fraudes contra el Estado. ¿Cómo evalúa hoy la efectividad real de los organismos de control en Argentina?

Ante todo, es de crucial importancia la intervención de los órganos de control y auditoría. Por otro lado, para los órganos de control trabajan profesionales de altísimo nivel técnico. Lo veo y lo he visto en las colaboraciones que realizan a pedido de los fiscales o de jueces. Y todos los refuerzos para esas áreas siempre van a ser beneficiosos. No obstante, a mi modo de ver -y esto con la lógica ignorancia de una mirada externa- se me ocurren algunas vulnerabilidades del sistema de auditoría. Una de ellas, vinculada con el momento de control. Hacen ya muchos años, el control era externo, previo y concomitante. Paradojalmente, con el desarrollo de las tecnologías de la información, el control comenzó a ser externo y posterior, especialmente con la ley de administración financiera del año 1992, con los argumentos de que el control previo -por ejemplo, de las contrataciones del Estado- entorpecía el funcionamiento de la administración e implicaba en la práctica una forma de cogobierno. Sucede que el control posterior, que normalmente se realiza a modo muestreo, lo es sobre hechos ya consumados, sobre contratos o gastos innecesarios, incumplidos, nulos o ilegítimos y con el Estado responsable de ello jurídicamente. Creo que otra vulnerabilidad vinculada con la organización legal de los órganos de control y auditoria, es la relativa a la independencia funcional. Más allá de reiterar la calidad de los profesionales que se desempeñan en los órganos de auditoria, funcionan en el ámbito del mismo poder administrador. Este sistema de rendición de cuentas es un modelo de control interno diseñado hace más de tres décadas, cuando no existían las tecnologías actuales y pensado para un momento de reforma del Estado muy particular de aquellos años.

¿Qué piensa del proyecto -varias veces impulsado- de crear un tribunal federal con competencia exclusiva en delitos de corrupción?

La verdad no conozco los proyectos, pero creo que los fueros especializados son más eficientes en estos tiempos de gran complejidad y globalización.

Con más de dos décadas al frente de un juzgado clave, ¿qué reformas cree imprescindibles para que la Justicia federal recupere legitimidad ante la ciudadanía?

Llevo trabajando para el sistema de justicia unos 43 años. Casi toda una vida, diría. Esto para aclarar que mi respuesta no puede estar desprovista de un sesgo de pertenencia. Pero aún consciente de ello, no puedo dejar de relativizar esto de la legitimidad o la ilegitimidad. Como les decía hace un rato, el trabajo de los jueces de tomar decisiones por otros es antipático de por sí. Por ejemplo, en un juicio de familia, supongamos un divorcio conflictivo, en el que aparte de la separación en sí se discute un régimen de tenencia de los hijos menores, donde se disputa la división de bienes, seguramente cuando se llega a una sentencia, una de las partes quede disconforme y considere que la sentencia es injusta o incorrecta. Y es muy posible que incluso las dos partes discrepen con la decisión y vean injusto el fallo. Lo mismo pasará en otros fueros y pasa por supuesto con los jueces penales. La magistratura es una función que viene con esas características, y no es privativo de nuestro país. Más aún, si hay un debilitamiento generalizado de lo institucional en el sentido más amplio. La legitimidad de un juez siempre está en discusión porque lo que es justo y lo que es injusto es subjetivo y es diferente a lo legal o ilegal o lo legítimo e ilegítimo. Me viene el recuerdo de hace muchos años, yo era un niño, mi papá me llevo por primera vez a ver a River. Antes de los equipos, entraron el réferi y los jueces de línea, vestidos de negro como era entonces. Los silbaban, les gritaban cuervo, los insultaban a ellos y a sus madres, todos, locales y visitantes, toda la cancha. Le pregunté el porqué a mi papá y me dijo: ‘los silban porque sus decisiones siempre son injustas para un lado o para el otro’. De todas formas, sí considero que hay mucho para cambiar, creo que la centralidad de las reformas debe orientarse a reducir los tiempos de los procesos y el acceso a justicia. Dicho esto, y en particular respecto de la justicia penal federal, siempre fue señalada la deficiencia de que no exista una policía judicial. Sobre todo, si tenemos en cuenta que todas las instituciones que abastecen de información y evidencias en los procesos -sobre todo en sus momentos iniciales- no pertenecen a la administración de justicia y dependen del poder político de turno.

¿43 años en la Justicia? ¡Es muchísimo!

Es mucho sí. Trabajé unos 10 años en la justicia penal de Morón, luego fui secretario de un juzgado federal de San Martín, después secretario ante la Cámara Federal de Buenos Aires; también fui secretario letrado en la Corte Suprema de Justicia y por último ya llevo más de 20 años como juez federal de Buenos Aires. También estuve un tiempito como coordinador de fraudes contra el Estado en los inicios de la Oficina Anticorrupción.

Estamos muy cerca de la implementación del sistema acusatorio que obtuvo críticas tanto de los fiscales como jueces federales. ¿Primero, cuál es su opinión sobre el sistema y, segundo, qué se necesita para poder implementarlo?

Lo más nítido y esperado de un sistema acusatorio es la clara división de poderes en el proceso penal. Acción, reacción y decisión suponen roles diferentes, cada uno en su lugar. Es lo que enseñamos en cualquier facultad de derecho desde hace décadas. Todos los que estamos vinculados con el sistema penal y/o la academia coincidimos. La construcción teórica de la división de funciones en los procesos penales es equivalente a la división de poderes o funciones de los sistemas republicanos y coinciden incluso con el nacimiento y desarrollo de las mismas ideologías político-jurídicas, más allá de sus orígenes en las de las repúblicas y los procesos de la antigüedad. Lo fundamental en la división de funciones son los controles cruzados. Luego, hay muchas versiones de sistemas adversariales o acusatorios. No noto oposición en este aspecto. En cuanto a los tiempos, también son esperables procesos más ágiles y rápidos, sobre todo para los supuestos de flagrancia o casos simples. Tampoco noto oposición sustancial de colegas o fiscales, todo lo contrario. Sí tenemos que ser conscientes de que supone un cambio de paradigma en una de las bases del sistema que se va a implementar que son los acuerdos, que lleguen muy poquitos casos a juicio oral. Según contaban en una visita que hicimos con algunos colegas a Salta, donde ya hace algunos años que funciona este Código; más menos nos decían que del 100% de los casos que ingresan a las fiscalías, sólo se formaliza el 25%. Y de ese porcentaje se acuerda casi todo y sólo un 2% llega juicio oral. Es decir, queda un altísimo porcentaje de denuncias, proyectos de casos, etc. que no se formalizan, ni tienen un control cruzado. Allí veo una deficiencia, no de los actores, sino del sistema en términos de trasparencia. Pero seguramente tendrá soluciones futuras, como la desclasificación periódica de esa información. Otra cuestión que se me ocurre llevará tiempo es el paradigma de los acuerdos, muy propio de los sistemas anglosajones, reflejo de sociedades que han desarrollado el pragmatismo y llegado a un altísimo nivel organizativo. Le va a costar a nuestra sociedad internalizar la legitimidad de los acuerdos y que no suene raro. Y otra cuestión que observo -y que también requerirá un tiempo de adaptación- es que la verdad forense y adversarial se aleja aún más de aquella quimérica ‘verdad real’ que solía pregonarse, especialmente en los sistemas inquisitivos y mixtos. Por lo demás, creo que hay una aceptación generalizada respecto del cambio. Hay que entender que los cambios cuestan y necesitan tiempo y si, en definitiva, ayuda a ese fin último de pacificar con las decisiones de la administración de justicia, que sea bienvenido. En cuanto a la otra pregunta, por supuesto, se necesitan recursos y capacitación.

¿Qué herramientas de investigación criminal hacen falta para poder agilizar las causas, teniendo en cuenta que las maniobras defraudatorias son cada vez más complejas? ¿En este sentido herramientas como la inteligencia artificial pueden ayudar a avanzar en la investigación judicial?

La inteligencia artificial, por supuesto, vendrá a sumar muchísimo en las investigaciones. ¡Aún no sabemos del todo cómo! Seguramente lo iremos viendo en poco tiempo. En realidad, todas las herramientas vinculadas al rápido acceso y sin límites a la información, contribuyen a las investigaciones y favorecen la agilización de los casos. Tecnologías vinculadas con la gestión de datos, también son fundamentales. Sucede que ese acceso rápido a la información y a los datos tiene sus complicaciones. Un investigador judicial no es un fiscal que anda con una lupa buscando por ahí. Y todos los órganos o instituciones que poseen y almacenan la información muy útil para las investigaciones de cierta complejidad no pertenecen al poder judicial, ni al ministerio público. Sería larguísimo un detalle, pero, por ejemplo, UIF, ARCA, Aduanas, Migraciones, EANA, órganos de auditoría y control, organismos de bienes registrables, entes reguladores, etc., todos dependen del poder administrador. Otros vinculados con las telecomunicaciones, cámaras urbanas, concesiones, etc. Existen muchas razones; pedidos mal hechos desde los juzgados o fiscalías; la burocracia, los organismos son muy celosos de la información que guardan; se tarda mucho tiempo en obtenerla. Con los años ha habido algunos avances, convenios para acceder directamente, pero bueno, no es fácil. Y a ello debe sumársele que en nuestro sistema político federal se multiplican por 23 o 24 una gran cantidad de organismos. Otro ejemplo, la obsolescencia de los servicios exteriores en el mundo. Mientras que con algunos clics y otros enter se pierde la trazabilidad global de los activos en un caso de lavado de dinero, los exhortos internacionales pueden demorar años. Y recordemos, no existe una policía judicial de investigaciones que pertenezca al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal. Volviendo a la pregunta, los accesos inmediatos o rápidos a la información pública, sin mayores trabas burocráticas y tecnología para procesar y cruzar la información son extremadamente importantes en estos tiempos.