El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques, recientemente distinguido con el Premio de la Fundación León y Marilyn Klinghoffer, reflexiona sobre el impacto de su fallo en la causa AMIA, el rol de la justicia en la lucha contra el terrorismo y los desafíos que enfrenta la comunidad internacional. A casi 50 años de su ingreso al Poder Judicial, analiza la evolución del derecho penal en el abordaje de la criminalidad organizada y la necesidad de reformas que permitan enfrentar con mayor eficacia las amenazas globales.

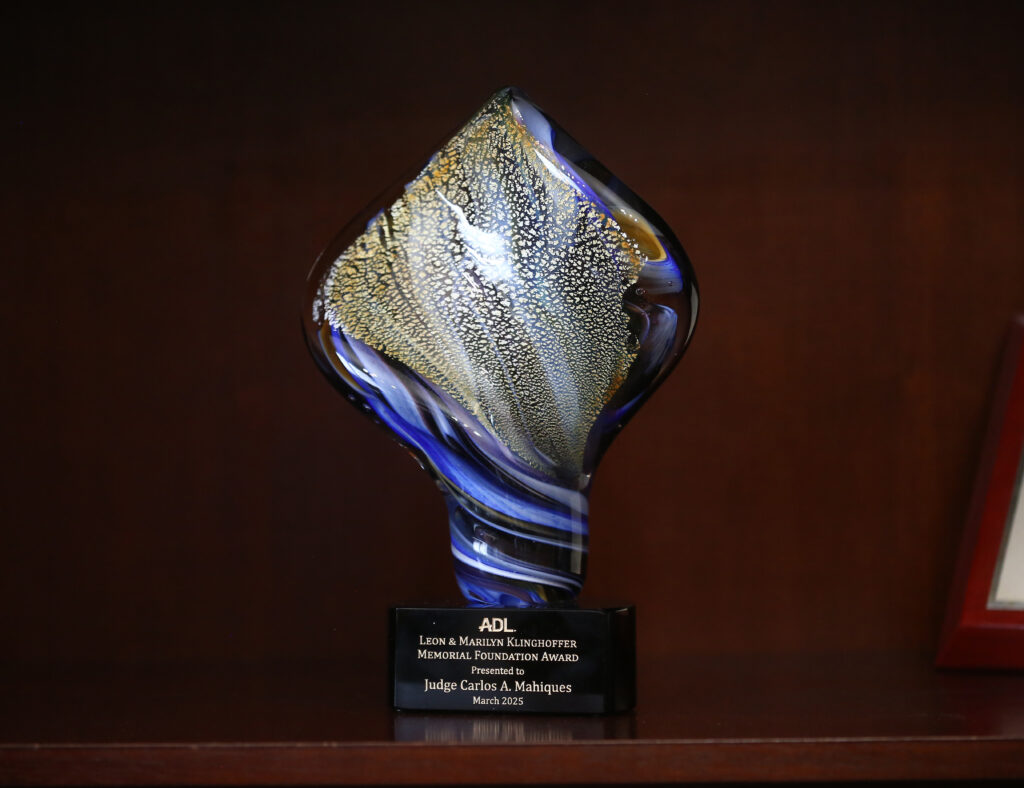

Recibió recientemente el Premio de la Fundación León y Marilyn Klinghoffer. ¿Qué significa para usted?

Un reconocimiento al compromiso con una causa y con los valores que inspiran la León and Marilyn Klinghoffer Memorial Foundation. Es igualmente un motivo de particular orgullo haber recibido esta distinción de parte de la Anti Difamation League, organización que realiza una eficaz y valiente obra cultural, política, social y jurídica contra todo tipo de extremismo, discriminación y antisemitismo. Un ejemplo de ello son las recientes denuncias y acciones legales presentadas en foros y tribunales internacionales contra Irán, Siria y Corea del Norte relativas a la participación de elementos de esos países en las atrocidades del 7/10, y los reiterados requerimientos a la liberación de todos los rehenes.

¿A qué atribuye que por primera vez esta distinción fuera entregada a un juez?

Como lo expresaron las autoridades de la ADL en la ceremonia de entrega del premio y luego en el comunicado oficial, se consideró que mi voto, que fundamentó la mayoría en la sentencia dictada en la causa AMIA, fue “un fallo histórico”, entre otras razones al poner en evidencia la cuestión de Estado entrañada en el atentado y en la desviación dolosa de la investigación por parte de funcionarios argentinos, así como la reafirmación de acusaciones y responsabilidades de autoridades iraníes de alto rango y de la organización terrorista Hezbollah en la planificación y ejecución del ataque. Las hermanas Lisa e Ilsa Klinghoffer -titulares y cofundadoras de la Fundación e hijas de León Klinghoffer, asesinado por terroristas palestinos en 1986 durante un ataque al crucero italiano Achille Lauro-, subrayaron que era la primera vez que se reconocía a un magistrado el mérito de haber combatido al terrorismo desde uno de los poderes del Estado evidenciándose así el papel crucial que en esa lucha desempeñan los tribunales junto al de los organismos de seguridad y las agencias de inteligencia.

¿Qué representó para usted la causa AMIA?

Tal como lo expresé en mi discurso de aceptación del premio el atentado terrorista contra la AMIA fue una tragedia para Argentina y para el mundo; un punto de inflexión en la comprensión del fenómeno del terrorismo islamista radical y sus métodos de violencia extrema. El terrorismo no es solamente una cuestión securitaria o jurídica, es, ante todo, un fenómeno político que, como juez, requiere de ser analizado con la actitud del arqueólogo que rastrea desde los vestigios del crimen con el objetivo de reconstruir el diseño original de su proyecto ideológico, sus metodologías y su evolución. En tal empeño, no podemos permitirnos errores. En mi experiencia personal como magistrado fue una ocasión excepcional en la que debí asumir un desafío trascendente y una tarea de reconstrucción histórica y evaluación jurídica de enormes dimensiones y con muchas dificultades en la determinación y valoración de las pruebas y asignación de responsabilidades, pero que al final tuvo consecuencias muy positivas.

Desde su perspectiva, ¿qué enseñanzas dejó el caso en términos de mecanismos de investigación sobre terrorismo?

Muchas y muy significativas, especialmente en cuanto a la imperiosa necesidad de planificar, a partir de la evidencia empírica, una política criminal a estrategia diferenciada y adecuada a la magnitud de un fenómeno delictivo complejo y multiforme. El terrorismo pone en peligro el orden político y para conjurar y prevenir su amenaza es imprescindible conocer sus mecanismos de funcionamiento. El pronunciamiento de la Justicia Federal en el caso AMIA definió con lenguaje contundente y performativo no sólo las responsabilidades de las personas físicas involucradas en la organización, planificación y ejecución del ataque masivo más horrendo que sufrió nuestro país sino también, y por primera vez, la de Irán como un Estado terrorista. El caso demostró que se impone replantear el concepto de “información” y de “inteligencia” y del rol de las agencias encargadas de su obtención. También veo conveniente articular normativamente modos de convertir esa prueba en evidencia oponible judicialmente de modo de poder contar con elementos que permitan comprender la dinámica de la actividad criminal terrorista. Sería conducente a esos fines considerar la instauración a futuro de una jurisdicción especializada a nivel nacional y regional que opere sobre un determinado territorio y con competencia limitada a la macro criminalidad y el terrorismo en todas sus variantes. El Estado es una estructura vertical, burocrática e institucionalizada. El terrorismo y a la criminalidad organizada operan en una dimensión caracterizada por su movilidad, transnacionalidad, inteligencia y poder. La jurisdicción judicial es una praxis, y no puede, frente a esa realidad acuciante, abroquelarse en consignas ideológicas o abstractas. Las estrategias deben apuntar a la organización y sancionar figuras penales como el artículo 416 bis del Código Penal italiano, dirigidas a desarticular la fuerza asociativa y a neutralizar los vínculos que ligan a los grandes grupos con los pequeños.

El atentado a la AMIA ha tenido consecuencias a nivel internacional, con pedidos de captura y órdenes de Interpol que involucran a actores de otros países. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad internacional en estos casos?

La respuesta fue y viene siendo insuficiente, intermitente, reticente (cuando no, inexistente), y desacompasada con los tiempos de la investigación. Los agentes libaneses, iraníes y sirios involucrados de una u otra manera en el ataque en Buenos Aires tienen captura internacional y alertas rojas de Interpol que están vigentes. Además, cuando el acto terrorista es cometido, organizado, tolerado, apoyado, etc, por un Estado en el territorio de otro Estado soberano se convierte en un ilícito internacional que involucra la responsabilidad internacional del primero. Esa responsabilidad también surge cuando el acto es cometido por un grupo no estatal bajo control o dirección de un Estado (como podría ser el caso Hezbollah-Irán). La responsabilidad internacional conlleva la obligación de reparar íntegramente el daño causado (moral y material), mediante -entre otras medidas-, una indemnización pecuniaria (el tema de la responsabilidad internacional del Estado es costumbre internacional, que está codificada por los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, reflejados en la Resolución 56/83 de la Asamblea General de la ONU). Fallos como el de AMIA habilitan planteos que pueden hacerse de Estado a Estado, por vía diplomática, pudiendo eventualmente llegarse a algún mecanismo de solución de controversias como podría ser el de un tribunal arbitral o la Corte Internacional de Justicia, si existe acuerdo o base jurisdiccional para ello. Acá hay dos problemas: el primero es que la Argentina nunca planteó esta cuestión en estos términos, sino que se limitó a mandar exhortos, quejándose de que Irán no colabora con la investigación judicial argentina. El segundo es que no existe entre Argentina e Irán una base convencional para que el caso llegue a la Corte Internacional de Justicia. Si bien los diversos convenios de la ONU sobre terrorismo prevén esa posibilidad, el Convenio de 1997 sobre terrorismo mediante ataque con explosivos no fue nunca ratificado por Irán. También, y en lo que hace a la posibilidad de que las víctimas puedan ir contra bienes del Estado iraní, existe a mi entender, en la propia Ley 24.488 de inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero ante tribunales argentinos, una disposición que impide invocar inmunidad “cuando fueren demandados por daños y perjuicios derivados de delitos o cuasidelitos cometidos en el territorio”.

¿Por qué considera que el terrorismo no es sólo una cuestión de seguridad jurídica; es, ante todo, un fenómeno político?

La noción de terrorismo puede ser abordada desde lo jurídico y desde lo político. Es un concepto a la vez de derecho interno como internacional. Requiere ser definido como un acto ilegal e ilegítimo con una finalidad ideológica o política dirigida contra personas o instituciones (especialmente el Estado), sea para influir en sus decisiones o para neutralizarlas. Esto plantea un inconveniente en términos normativos porque siempre será una definición floue, relativa, considerada desde la perspectiva de un principio de legalidad flexible. En el terrorismo el propósito de sus autores es siempre público y se justifica por sí mismo. Es la intimidación por el terror dirigida al Estado y a sus instituciones, y básicamente, una estrategia de actores particulares o estatales contra aquellos. Ese es el motivo por el que el ataque de miembros de Hezbollah contra la AMIA se realizó contra el Estado y la sociedad argentina en su conjunto. El accionar terrorista es siempre desproporcionado por los medios empleados, la violencia ciega, y la repercusión pública que generan. En los casos de la embajada de Israel y de la AMIA, Hezbollah actuó en función de los intereses geopolíticos y estratégicos de Irán. La carta fundacional de Hezbollah (como la de Hamas) reinvindican el terrorismo como una herramienta basada en una ideología y a la acción política como una “propaganda por los hechos”. Aquí hay que distinguir entre la lógica securitaria y la judicial. La primera requiere de una indicación precisa pero dinámica (por grupos, situaciones, acciones, modalidades, integraciones) como lo hizo en repetidas ocasiones el Consejo de Seguridad de la ONU. Precisamente la ONU activó sanciones y el uso de la fuerza a través de resoluciones del Consejo de Seguridad (Res. 368 del 2-9-2001), o acciones judiciales por crímenes contra la Humanidad. Es condición de la segunda una definición a través de tipos penales taxativos. No obstante, la naturaleza jurídica del bien tutelado no impide considerar su dimensión política que fue lo que intenté argumentar en la sentencia. En nuestro país es imprescindible crear una figura penal en el derecho interno a través de una reforma del código penal.

¿Considera que el juicio en ausencia es una herramienta válida para hacer justicia en casos de terrorismo internacional, incluso si los acusados no están presentes para ejercer su derecho a la defensa? . ¿La reciente sanción de la ley en nuestro país puede podría tener efecto en la causa AMIA?

La reforma de la Ley 27.784 resultó una consecuencia política y legislativa surgida del fallo AMIA. Fue un reclamo que hice como juez -y que el legislador recibió favorablemente- ya que demostró ser una herramienta útil y complementaria en procesos por crímenes muy graves, transnacionales y con muchos imputados. Como toda norma procesal y en la medida en que asegure de manera equitativa los derechos y garantías que hacen al debido proceso, podría ser aplicable a los imputados rebeldes o prófugos en el caso AMIA como a otras causas tramitadas con anterioridad a la sanción de la ley. En síntesis, la norma recientemente sancionada habilita la realización del juicio en ausencia donde, desde el comienzo, el juez debe designar un defensor de oficio al imputado ausente o rebelde si es que no tuviera uno de confianza, aunque siempre conserva el derecho de designar uno particular. Esto significa que en todo momento del proceso el imputado puede ejercer su derecho de defensa y a ser representado. El juicio en ausencia se establece únicamente para delitos de particular gravedad como los enunciados en el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana de Terrorismo, dentro de la cual se integran los distintos tratados y convenios internacionales vinculados con la temática (por ejemplo el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997). Es un supuesto especial de enjuiciamiento que procede cuando el imputado sabe de la existencia del proceso en su contra y no se presentare, o se hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho, tales como que hubieran pasado cuatro meses desde que se ordenó su captura internacional o el requerimiento de extradición hubiera sido denegado o no contestado en término por el Estado extranjero. Una vez constatados los supuestos para su procedencia el juez declarará la continuidad del juicio y los derechos conferidos al imputado serán ejercidos por su defensor. La ley impone como obligación, bajo pena de nulidad, un íntegro registro audiovisual del juicio y garantiza el derecho a ser oído si se presenta una vez iniciado el juicio. Y si se presenta luego de dictada la sentencia condenatoria, el acusado puede solicitar la realización de un nuevo juicio si probadamente no tuvo conocimiento del proceso o no pudo concurrir por impedimento grave. Cuenta con un recurso de revisión en cualquier momento y, como todo encausado, con la posibilidad de impugnar por la vías recursivas previstas si así lo requiere la defensa.

En base a su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de lucha contra el terrorismo internacional?

La complejidad del fenómeno terrorista deriva del hecho de que es abordado por una multiplicidad de foros nacionales e internacionales, y exige respuestas de diferentes disciplinas. Presenta numerosas problemáticas que pueden tener efectos prácticos concretos. A ello se suma que el combate contra el terrorismo involucra distintos ámbitos de los propios Estados, lo cual plantea un doble desafío de coordinación tanto a nivel intra como interestatal. Y en este punto la coordinación y cooperación entre los Estados es fundamental porque la prevención y represión de los delitos de terrorismo es en base a tratados (treaty crimes, obligatorios solamente para los Estados que los hayan ratificado). El terrorismo no se encuentra entre los crímenes previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pero ello no significa que determinados actos de terrorismo individuales no puedan ser incluidos en la categoría de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad si cumplen los requisitos de tales figuras. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, se requiere la existencia de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, que por su escala, y aunque sea uno solo, puede constituir un crimen de lesa humanidad.

¿Cómo lo afectaron las amenazas que recibió en relación a su fallo sobre la causa AMIA?

La tarea del juez requiere coraje. Es un hábito especialmente requerido en quienes tenemos responsabilidades de liderazgo y decisión; un coraje personal y político que es una virtud que ordena pero también es una pasión que orienta la fuerza interior de resistencia al miedo en dirección de una idea justa, fuerte y moral. Una capacidad individual que se construye en el tiempo y se prueba en la experiencia. No es la acción aislada y singular sino la disposición constante, durable, de carácter, a afrontar la división moral, el mal y sus consecuencias. El coraje político de un juez no es solamente defender y argumentar una idea sino hacerlo con el riesgo de enfrentar una reacción de adversarios, a la que hoy se suma la de las usinas mediáticas o ideológicas. También hay que tener el coraje de aceptar la crítica y de asumir los errores. No es tanto la demostración de poder o de fuerza lo que potencia el coraje sino la resiliencia. Finalmente, como actor del sistema judicial y testigo de mi época, no puedo dejar de rendir mi homenaje al heroísmo silencioso de las víctimas directas y colaterales del atentado y de todas aquellas que han sufrido la violencia ciega y atroz del terrorismo.

¿Considera que nuestro país podría ser nuevamente víctima de un atentado de estas características?

Cualquier país puede ser objeto de ataques terroristas y esa vulnerabilidad es mayor cuando, como sucede con Argentina, tiene fronteras porosas, carece de agencias federales de investigación y de una normativa adecuada, y su aparato de inteligencia exhibe marcados déficits operativos. La nueva doctrina judicial y la reciente legislación contra la criminalidad organizada y el juicio en ausencia asumen esa situación y son buenas señales de la tarea que debe continuar.